늦은 밤, 아직도 일을 마무리 짓지 못했다는 아내의 전화에서 삶의 고단함이 느껴진다. 아들은 감기 기운이 있는지 아침부터 코를 훌쩍댄다. 몸도 마음도 무겁다. 나 역시 점심을 거르면서 또 하루를 살아냈다. 하지만, 덕분에 오늘도 무사히 이렇게 늘 있던 자리에 와 있다. 아내도 두어 시간 후면 올 것이다. 그러면 모든 게 제자리에 있게 된다. 나는 그제서야 다리를 뻗고 잠을 청할 수 있을 테다.

'제자리'의 의미를 생각해 본다. 제자리는 그냥 머무는 것이 아니라 지키는 것이라는 생각. 아니, 지켜내는 것이다. 그리고 그 자리는 가만히 멈춰있는 곳이 아니라 또 다시 돌아온 곳이다. 그러므로 제자리는 결코 정적이지 않다. 거기엔 보이지 않는 희생과 부단한 노력이 뒤따르는 법이다. 지친 하루의 끝에서 익숙한 제자리가 선사해주는 따뜻한 국밥과도 같은 친밀감이 없다면, 우린 만족이나 행복보단 불안과 두려움에 쉽사리 노출될지도 모른다. 지극히 평범하고 소소한 우리들의 일상이, 언뜻 보기엔 지루하고 아무런 변화가 없는 것 같아도, 실제로는 그 어떤 것보다도 살아서 움직이고 있는 역동적 실체인 것이다. 그리고 그것은 항상 누군가의 희생을 배경으로 한다. 평화는 누군가에 의해 지켜져서 우리를 제자리에 있게 해주는 숭고한 가치를 지닌다. 그러므로 우린 감사해야 한다. 지금 이 순간, 어제처럼 오늘도, 오늘처럼 내일도, 현재를 살아낼 수 있다는 것을 말이다.

오랜만에 베드 타임 스토리를 해주겠다고 하니 아들이 좋아한다. 작년 중순, 그러니까 아내와 다시 함께 살기 전까지 거의 하루도 빠지지 않고, 마치 의식처럼, 자기 전에는 아들에게 책을 읽어줬었다. 그때가 생각난 것이다. 어차피 오늘은 엄마를 보지 못하고 잠이 들어야 하기 때문에, 괜히 부모로서 미안한 마음이 들었다. 아빠인 나라도 뭔가를 해줘야겠다고 마음을 먹었다. 익숙하게 자리를 잡고, 다섯 번째 챕터를 읽어나갈 무렵, 아들은 어느새 까딱까딱 가늘게 움직이다가 다시금 아기가 되어 쌔근쌔근 내 옆에 누워 잠이 든다. 사랑이 샘솟는다. 아들의 볼에 키스를 하고, 이불을 덮어준 뒤, 불을 끄고 방을 나온다.

아내는 아직 연락이 없다. 밤 늦은 시각의 엘에이는 위험하다. 운전 중일까봐 전화기를 들었다 내려놓기를 여러 번 거듭한다. 내가 할 수 있는 건 그저 기도하는 마음으로 기다리는 것밖에는 없다. 무력함에 기운이 더 빠진다.

리비에르가 파타고니아선 우편기를 기다리는 심정이 이와 비슷하지 않았을까? 물론 20마일 거리의 기다림과는 비교할 수도 없을, 소장으로서의 막중한 책임감과 부담감, 그리고 한 인간으로서의 공포와 두려움을 리비에르는 밤을 지새며 홀로 고스란히 느꼈겠지만 말이다. 한 세기 전, 야간 비행을 홀로 추진하여 실행에 옮겨낸 그이기에, 한 대의 우편기가 밤을 뚫고 날아와 제자리로 돌아오는 일이 그에게 있어선 피를 말리는 일과도 같았을 것이다.

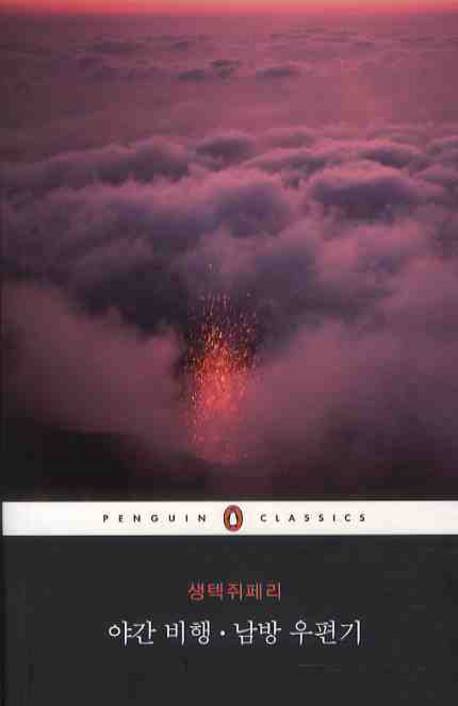

같은 시각, 결혼한 지 6개월 밖에 되지 않은 파비앵의 아내는 노심초사 남편을 기다리며 밤의 적막을 꼭 잡고 있다. 그녀 역시 리비에르와 마찬가지로 기다리는 것 외엔 할 수 있는 것이 없다. 파비앵은 남극지방에서 부에노스아이레스까지 위험천만한 야간 우편기를 몰며 날아오는 조종사다. 그러나 안타깝게도 그는 비행기 안에서 난항을 겪고 있었다. 리비에르와 파비앵의 아내가 기다리는 부에노스아이레스의 밤은 얄미우리만큼 청명한 별빛과 고요한 적막이 흐르고 있었지만, 도착 예정 시간이 넘어 통신도 두절된 채 파비앵은 거대한 폭풍 속에 갇혀 있었던 것이다.

그 거대한 폭풍은 하늘을 구름 위와 구름 아래, 둘로 갈라놓고 있었다. 파비앵은 마침 천둥과 번개가 동반된 구름 아래의 세상에서 극도의 긴장감과 두려움을 느끼며 어둠 속을 헤매다가 가까스로 고도를 올려 구름 위로 올라왔었다. 칠흑 같은 어둠 속에서는 실 같은 별빛 하나도 희망의 모든 것이 되는 법이다. 그는 켭켭이 쌓인 구름 속에서 아주 잠시 나타난 가느다란 빛을 따라 구원이라도 받는 듯 탈출했던 것이다.

순식간에 온 세상이 바뀌었다. 고요한 평화. 저 잔잔한 달빛이 이렇게도 눈부신 적이 있었던가. 온 천지가 달빛을 반사하는 아름다운 빛의 향연 속으로 들어간 파비앵은 마치 꿈을 꾸는 것 같았을 것이다. 그러나 그것은 구원의 손길이 아니었다. 그 빛의 향연은 축제가 아니었다.

파비앵의 비행기는 곧 연료가 바닥날 예정이었다. 가까스로 거센 폭풍을 뚫고 잠시 평화를 맛보고 있지만, 구름 아래의 세상에서 폭풍과 씨름하느라 연료를 많이 소진해버린 것이었다. 육지에 착륙을 하려면, 번쩍번쩍하는 화려한 뇌우를 가득 머금은 검은 구름층을 꿇고 내려가야만 한다. 그러나 그것은 곧 죽음을 적극적으로 선택하는 행위다. 연료 계기판은 30분 정도 주행할 양만을 무덤덤하게 가리키고 있었다. 하늘 위에서 고요를 누리고 있지만, 곧 연료가 바닥날 비행기 안에서 폭풍 때문에 도저히 육지로 내려갈 수 없는 이 역설적인 평화. 이 기막힌 외통수.

조심스레 문을 여는 소리가 들린다. 아내다. 아아, 감사하다. "오늘도 수고했어. 사랑해." 하늘 아래, 우리가 있어야 할 자리에 있을 수 있다는 것. 이것은 분명 은혜다. 파비앵과 그의 아내, 그리고 소장 리비에르와도 같은 이들의 희생을 기억한다. 아내는 이런 자들의 숭고한 희생 위에서 제자리로 돌아올 수 있있던 것이다. 덕분에 우린 오늘밤도 모두 제자리에 있다. 오늘은 좀 더 경건한 마음으로 잠을 이룰 것 같다.